Fernwirktechnik & §14a EnWG: Mit smarter Ladesoftware wird Ladeinfrastruktur netzdienlich

Ob Paketdienst, Spedition oder Werkslogistik: Immer mehr Unternehmen elektrifizieren ihre Fahrzeugflotten. Doch mit dem Umstieg auf E-Mobilität steigt auch die Netzbelastung. Wer mehrere Ladepunkte gleichzeitig betreibt, braucht Lösungen, die nicht nur den Fuhrpark versorgen, sondern auch netzdienlich funktionieren. Genau hier kommt Fernwirktechnik ins Spiel – und mit ihr die Frage: Wie lassen sich Ladeinfrastrukturen so in das Stromnetz integrieren, dass Netzbetreiber eingreifen können, ohne den Betrieb zu stören?

Fernwirktechnik beschreibt die Möglichkeit, technische Systeme über eine Kommunikationsschnittstelle aus der Ferne zu überwachen und mit Sollwerten zu steuern. Im Kontext der Elektromobilität bedeutet das: Netzbetreiber greifen nicht direkt auf die Ladeinfrastruktur zu, sondern übermitteln Vorgaben – etwa zur maximal zulässigen Wirkleistung –, die automatisch von der Ladeinfrastruktur umgesetzt werden. Ziel ist es, Netzüberlastungen vorzubeugen und die Stabilität des Stromnetzes zu sichern.

Mit dem steigenden Anteil an Elektrofahrzeugen nimmt auch die Belastung der Stromnetze zu, insbesondere bei großen Ladeparks, wie sie in der Logistikbranche zunehmend entstehen. Um das Netz stabil zu halten, möchten Netzbetreiber größere Verbraucher bei Bedarf drosseln oder steuern können. Diese Fähigkeit ist in § 14a EnWG gesetzlich geregelt. Dort ist festgelegt, dass bestimmte Verbraucher – darunter auch Ladeinfrastrukturen für E-Fahrzeuge – als „steuerbare Verbrauchseinrichtungen“ gelten und vom Netzbetreiber geregelt werden dürfen. Voraussetzung dafür ist eine technische Anbindung über Fernwirktechnik sowie eine geeignete Steuerbarkeit, wie sie unsere intelligente Ladesoftware in Übereinstimmung mit den regulatorischen und netzspezifischen Anforderungen ermöglicht.

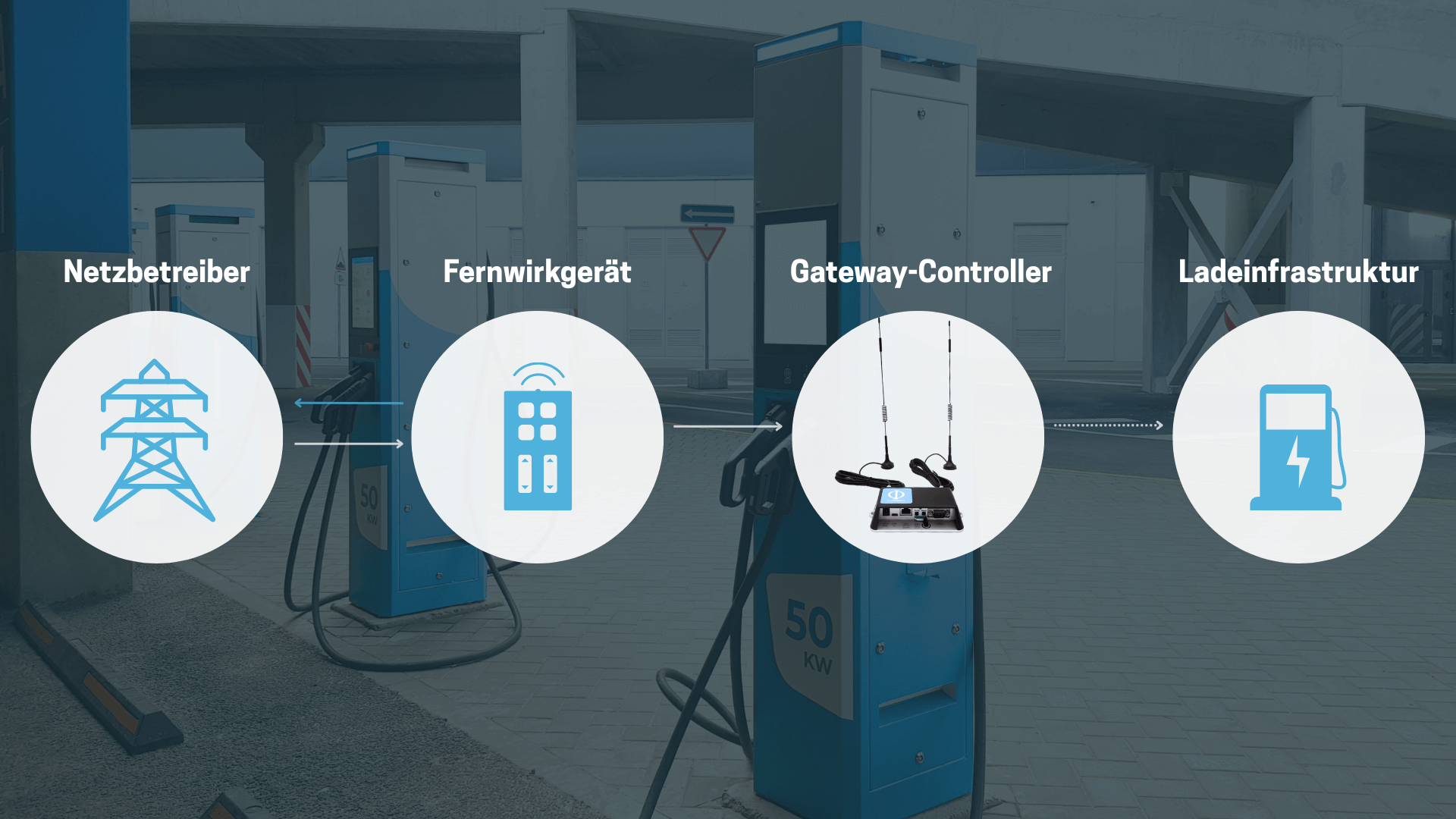

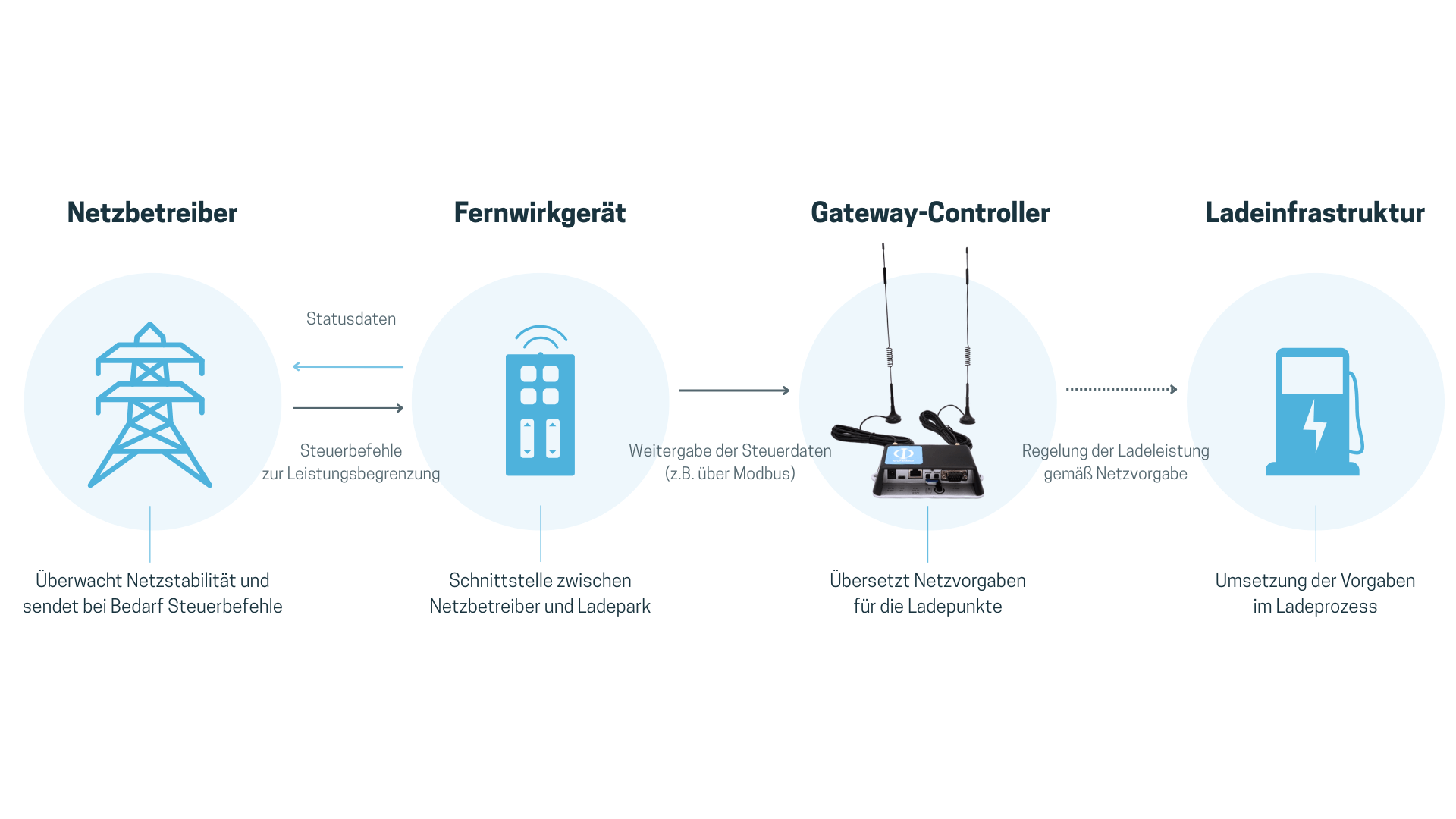

Fernwirktechnik sorgt dafür, dass Netzbetreiber mit der Ladeinfrastruktur kommunizieren können – etwa um diese bei drohender Netzüberlastung gezielt zu steuern. Der Prozess läuft in mehreren Schritten ab:

Damit dieser Ablauf reibungslos funktioniert, ist eine genaue Schnittstellendefinition notwendig – inklusive einer sogenannten Datenpunktliste, die vom Netzbetreiber bereitgestellt wird. Sie legt fest, welche Informationen übertragen werden müssen (z. B. Ist-/Soll-Leistung, Ladepunktstatus, Zeitstempel).

Die Datenpunktliste legt verbindlich fest, welche Informationen zwischen Fernwirkgerät und Netzbetreiber ausgetauscht werden müssen. Sie ist die technische Grundlage für die Kommunikation und variiert je nach Netzbetreiber.

Typischerweise werden folgende Parameter übermittelt:

Unsere smarte Ladesoftware kann diese Daten nicht nur erfassen und verarbeiten, sondern übersetzt sie auch automatisiert in entsprechende Steuerbefehle an die Ladepunkte – präzise, regelkonform und in Echtzeit.

| Modell | Kommunikation | Vorteile | Nachteile | Einsatz |

| Potentialfreie Kontakte | Binär (an/aus) | Einfach, robust, kostengünstig | Keine differenzierte Steuerung möglich | Vor allem in älteren oder kleineren Netzgebieten |

| Modbus TCP | Seriell (RTU) oder IP-basiert (TCP) | Weit verbreitet, standardisiert, flexibel | Begrenzte Sicherheitsfunktionen bei TCP | Sehr häufig bei Ladeinfrastruktur, gut integrierbar mit smarter Ladesoftware |

| IEC 60870-5-101 | Serielle Schnittstelle (z. B. RS-232/485) | Echtzeitfähig, sicher, in der Energiewirtschaft etabliert | Komplex in der Umsetzung, häufig Netzbetreiber-seitig vorgegeben | Große Energieanlagen, teils auch bei Ladeparks mit hoher Leistung |

IEC 60870-5-104 | TCP/IP-basiert (Fernwirkprotokoll) | Umfangreiche Netzsteuerung, etabliert in Leittechnik | Höherer Integrationsaufwand, komplexe Parametrierung | Netzleittechnik, große Ladeparks mit direkter Netzbetreiberanbindung |

| OpenADR (Automated Demand Response) | Internetbasiertes Protokoll zur netzdienlichen Lastverschiebung | Zukunftsorientiert, für flexible Energieanwendungen | Noch wenig verbreitet in DE/EU | Eher in USA oder bei innovativen Demand-Response-Projekten |

Die Umsetzung von Fernwirktechnik ist komplex – nicht zuletzt, weil viele Beteiligte involviert sind:

An dieser Stelle unterstützt unsere smarte Ladesoftware ganz konkret: Sie verbindet die technischen Anforderungen aller Beteiligten – Netzbetreiber, Hardwarelieferanten und Ladeparkbetreiber – und sorgt dafür, dass Schnittstellen, Kommunikationswege und Steuermechanismen abgestimmt zusammenarbeiten. Dabei bringen wir unsere Projekterfahrung ein, helfen bei der Definition der richtigen Datenpunkte und begleiten die technische Umsetzung Schritt für Schritt – immer mit Blick auf einen stabilen und funktionierenden Ladebetrieb.

Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Logistikunternehmen TST-Gruppe, dem Netzbetreiber EWR, dem Trafodienstleister Mprotec und dem Ladeinfrastrukturausrüster GP JOULE CONNECT wurde erfolgreich ein Fernwirkmodell realisiert. Mprotec übernahm die Lieferung und den Einbau des Fernwirkgeräts im Übergabeschrank. Die Kommunikation zwischen Netzbetreiber und Ladeinfrastruktur erfolgt über eine Modbus-Datenpunktliste. Der Netzbetreiber übermittelt dabei einen Sollwert zur Abregelung der Wirkleistung in Prozent – zum Beispiel 70 % der ursprünglich verfügbaren Ladeleistung.

Unsere smarte Ladesoftware verarbeitet diesen Steuerbefehl, interpretiert ihn korrekt über die definierte Modbus-Schnittstelle und passt daraufhin den laufenden Ladeplan dynamisch an. So wird sichergestellt, dass trotz der Leistungsbegrenzung weiterhin eine priorisierte und bedarfsorientierte Versorgung der Fahrzeuge stattfindet – automatisiert und ohne manuelles Eingreifen.

Das Ergebnis zeigt sich im Alltag: Der Ladebetrieb funktioniert netzdienlich, reibungslos und planbar – auch dann, wenn der Netzbetreiber steuernd eingreift. Und genau das ist entscheidend für einen zuverlässigen, elektrifizierten Logistikbetrieb.

Die Umsetzung von Fernwirktechnik-Projekten erfordert in der Regel individuelle technische Abstimmungen und ein gewisses Maß an Engineering – insbesondere bei komplexen Netzanforderungen oder größeren Ladeparks. Unsere smarte Ladelösung ist flexibel anpassbar und unterstützt alle gängigen Fernwirkmodelle wie Modbus TCP oder IEC 60870-5-10X. Wir begleiten die gesamte Umsetzung – von der Parametrierung über die Datenpunktzuordnung bis hin zu abgestimmten Testläufen und der finalen Inbetriebnahme. So stellen wir sicher, dass jedes Projekt passgenau und regelkonform ans Netz geht.

Wenn Ladeinfrastruktur in großem Maßstab betrieben wird – wie in der Logistik – sind technische Abstimmung und Netzverträglichkeit entscheidend. Fernwirktechnik ist dabei ein zentrales Werkzeug. Aber erst mit einer passenden Softwarelösung wird daraus ein funktionierender Prozess.

Unsere Ladelösung unterstützt Logistikunternehmen dabei, ihre Infrastruktur netzdienlich und stabil zu betreiben – mit klarer Kommunikation zum Netzbetreiber, automatisierter Umsetzung von Vorgaben und Integration in den Betriebsalltag. So wird aus einer abstrakten Anforderung ein funktionierendes System, das sowohl den Netzbetrieb entlastet als auch den Ladealltag effizient gestaltet.

👉 Jetzt Beratungstermin vereinbaren und mehr darüber erfahren, wie sich deine Ladeinfrastruktur netzdienlich, leistungsstark und zukunftssicher in den Betriebsalltag integrieren lässt.

Fragen zum Produkt?

Sende eine Mail an

Technische Fragen?Sende eine E-Mail an

Support-Tel.:

+49 461 402 142-10