AC oder DC laden? So funktioniert effizientes Laden mit Smart Charging und OCPP

Immer mehr Unternehmen elektrifizieren ihre Fahrzeugflotten. Doch wer Ladeinfrastruktur plant, steht schnell vor einer zentralen Frage: AC oder DC laden? Früher war das vor allem eine Entscheidung über Ladegeschwindigkeit und Kosten. Heute kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Kommunikation. Denn moderne Ladeinfrastruktur ist mehr als Stromversorgung: Sie ist vernetzt, intelligent und steuerbar.

Dieser Beitrag erklärt, worin sich AC- und DC-Laden unterscheiden, welche Rolle Kommunikationsstandards wie OCPP, OCPI und ISO 15118 spielen und warum Smart Charging der Schlüssel für Effizienz im Flottenbetrieb ist.

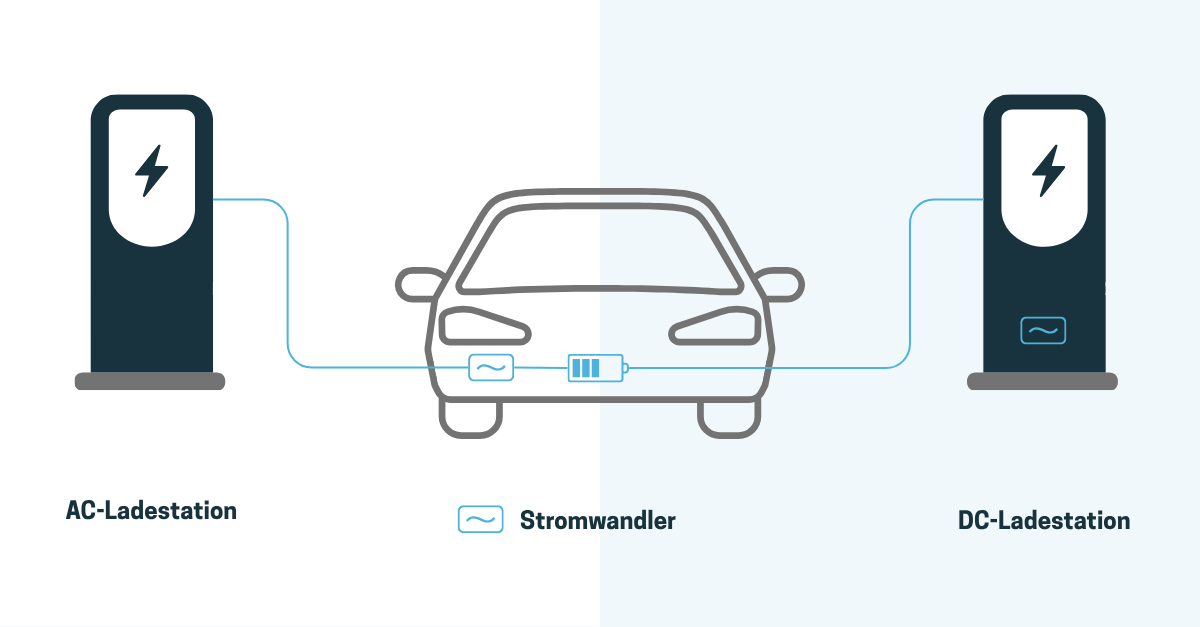

Beim AC-Laden (Wechselstrom) übernimmt das Fahrzeug selbst die Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom. Das geschieht über einen sogenannten Onboard-Charger, der die Ladeleistung begrenzt – meist auf 11 bis 22 kW.

Damit eignet sich AC-Laden besonders für Standorte, an denen Fahrzeuge längere Zeit parken: Betriebshöfe, Logistikzentren oder Mitarbeitendenparkplätze.

Der Vorteil: geringere Installationskosten und hohe Netzverträglichkeit.

Beim DC-Laden (Gleichstrom) wird der Strom direkt von der Ladesäule umgewandelt. Das ermöglicht Ladeleistungen von 50 kW bis über 350 kW.

Ideal für Flotten mit hohem Fahrzeugdurchsatz, kurzen Standzeiten oder für Schnellladepunkte entlang von Routen.

Der Nachteil: höhere Investitions- und Netzanschlusskosten – dafür maximale Flexibilität im Betrieb.

Eine Batterie kann nur Gleichstrom (DC) speichern. Beim AC-Laden übernimmt das Fahrzeug selbst die Umwandlung des Stroms über den Onboard-Charger, bevor er in der Batterie gespeichert wird. Beim DC-Laden erfolgt die Umwandlung bereits in der Ladesäule, der Strom fließt also direkt in die Batterie.

| Merkmal | AC-Laden | DC-Laden |

| Stromart | Wechselstrom | Gleichstrom |

| Umwandlung | Im Fahrzeug | In der Ladesäule |

| Ladeleistung | 11-22 kW | 50-350 kW |

| Einsatzgebiet | Langzeitparken, Depot | Zwischenladung, Fernverkehr |

| Kosten | Geringer | Höher |

| Kommunikation | Einfacher | Komplexer, mit Backend-Anbindung |

Beide Varianten haben ihren Platz in einer durchdachten Ladeinfrastruktur – die optimale Lösung ist meist eine Kombination aus AC- und DC-Ladepunkten.

Moderne Ladeinfrastruktur muss mehr können als Strom liefern. Sie kommuniziert – mit Fahrzeug, Backend und Netz. Diese Kommunikation basiert auf offenen Standards, die Interoperabilität und Zukunftssicherheit gewährleisten.

OCPP ist der Standard für die Kommunikation zwischen Ladesäule und Backend-System.

Er ermöglicht Fernwartung, Statusüberwachung, Authentifizierung und intelligentes Lastmanagement. Die aktuelle Version OCPP 2.0.1 ist auf Zukunftsfunktionen wie Plug & Charge und Vehicle-to-Grid vorbereitet.

OCPI verbindet verschiedene Backend-Systeme miteinander – zum Beispiel, wenn mehrere Standorte oder Betreiber vernetzt sind. Das ist vor allem dann relevant, wenn Flotten auch externe Ladepunkte nutzen oder Ladeinfrastruktur gemeinsam betreiben.

Dieser Standard ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladepunkt. Vorteile: automatisierte Authentifizierung („Plug & Charge“), verbesserte Sicherheit und perspektivisch auch bidirektionales Laden (V2G). Gemeinsam sorgen diese Standards dafür, dass Ladeinfrastruktur offen, flexibel und zukunftssicher bleibt, unabhängig vom Hersteller.

Effiziente Elektromobilität hört nicht beim Stromanschluss auf. Damit ein Fuhrpark wirklich wirtschaftlich und zuverlässig betrieben werden kann, müssen Laden, Fahrzeuge und Energieflüsse intelligent miteinander verbunden werden.

Ein reines Lastmanagement steuert die verfügbare Energie – doch ohne Einblick in den Fuhrpark bleibt das System blind.

Ein intelligentes Lade- und Flottenmanagement hingegen kombiniert beides:

Das Ergebnis: weniger Leerlaufzeiten, niedrigere Stromkosten und maximale Einsatzbereitschaft der Flotte.

Über eine zentrale Software lassen sich alle Ladepunkte, Fahrzeuge und Energiequellen koordinieren. Das System reagiert dynamisch auf Strompreise, Netzlasten und Einsatzanforderungen – automatisch, transparent und skalierbar. So entsteht eine Ladeinfrastruktur, die sich nicht nur ins Energiesystem, sondern auch in die betriebliche Planung integriert.

Seit 2024/2025 gewinnt auch der regulatorische Aspekt des intelligenten Ladens an Bedeutung. Mit dem § 14a EnWG schafft der Gesetzgeber die Grundlage für sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen – dazu zählen auch Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, Ladevorgänge netzfreundlich und flexibel zu gestalten und gleichzeitig Netzentgelte zu senken.

Für Unternehmen bedeutet das: Ladeinfrastruktur sollte schon heute kommunikationsfähig und steuerbar ausgelegt sein, um künftig von diesen Regelungen zu profitieren. Offene Standards wie OCPP 2.0.1 oder ISO 15118 bilden dafür die technische Basis.

👉 Mehr dazu im Blog: Fernwirktechnik & §14a EnWG: Mit smarter Ladesoftware wird Ladeinfrastruktur netzdienlich

Die Elektromobilität entwickelt sich rasant weiter. Themen wie bidirektionales Laden (Vehicle-to-Grid) oder Plug & Charge werden in Zukunft eine größere Rolle spielen, insbesondere, wenn Fahrzeuge aktiv ins Energiesystem eingebunden werden sollen.

Aktuell stehen Unternehmen in Deutschland jedoch noch am Anfang: Nur wenige Fahrzeuge und Ladepunkte unterstützen bidirektionale Funktionen serienreif. Trotzdem lohnt sich, Ladeinfrastruktur schon heute auf offene Kommunikationsstandards wie OCPP und ISO 15118 auszurichten. So bleibt das System zukunftsfähig, wenn neue Funktionen wie V2G oder dynamische Netzdienste tatsächlich Einzug in den Alltag halten.

AC und DC sind keine Gegensätze, sondern ergänzende Bausteine einer effizienten Flottenstrategie. Entscheidend ist, dass alle Systeme – von der Wallbox bis zum Energiemanagement – miteinander kommunizieren können.

Wer heute in Ladeinfrastruktur investiert, sollte daher auf offene Standards, Smart Charging und ganzheitliches Flottenmanagement setzen. So bleibt die Flotte nicht nur mobil, sondern auch wirtschaftlich und bereit für die Energiezukunft.

AC oder DC – Hauptsache smart geplant.

Wir zeigen, wie Ladeinfrastruktur, Energie und Fahrzeuge perfekt zusammenspielen.

👉 Jetzt Erstberatung vereinbaren

Fragen zum Produkt?

Sende eine Mail an

Technische Fragen?Sende eine E-Mail an

Support-Tel.:

+49 461 402 142-10